2024年10月25日。ホームページをチラシから来た方のみに、リニューアル公開しました。

そして2024年12月26日、ホームページを正式にリニューアル公開します。

今までホームページはSTUDIO designというツールで作っていて、アドレスも異なるものでしたが、今回はドメインを取得し、再スタートを切ることとなりました。

リニューアルに伴い、サービスも一新し、また新たな気持ちで皆様の目的を叶えるWebサイトを作り続けていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします!

今回はそのリニューアルの裏側を記事にしてみました。どんなプロセスでホームページが完成したのか、ぜひご覧いただければと思います!

なぜリニューアルをしたのか

以前のホームページを作成して3年以上が経ち、自らのやりたいこともはっきり決まってきました。そのタイミングで自分の事業のことや、自分がどういうことを成し遂げたいのかをもっと分かりやすいように伝えたい。そう思って、ホームページのリニューアルを決断しました。

また、私は神奈川県川崎市に生まれてから住んでいるため、地元で頑張る人を応援したい!という気持ちがありました。WEBサイト・ホームページを作ることでそれを実現できればと考えていたので、地元に関するローカルなキーワードでSEOを強化できればと考えていました。

自分の事業を3年もの間に練りに練り続けて、やっと固まってきました。もっといろんな人のお役に立ちたい!という思いのもと、ホームページリニューアルを決意しました!

ホームページリニューアルの時に立ちはだかった壁

しかし、いざホームページをリニューアルしようと思っても、クライアントワークに追われて、自分のホームページに取り掛かる時間がないのが現実でした。

私が最初に公開したホームページはこんな感じのホームページでした。

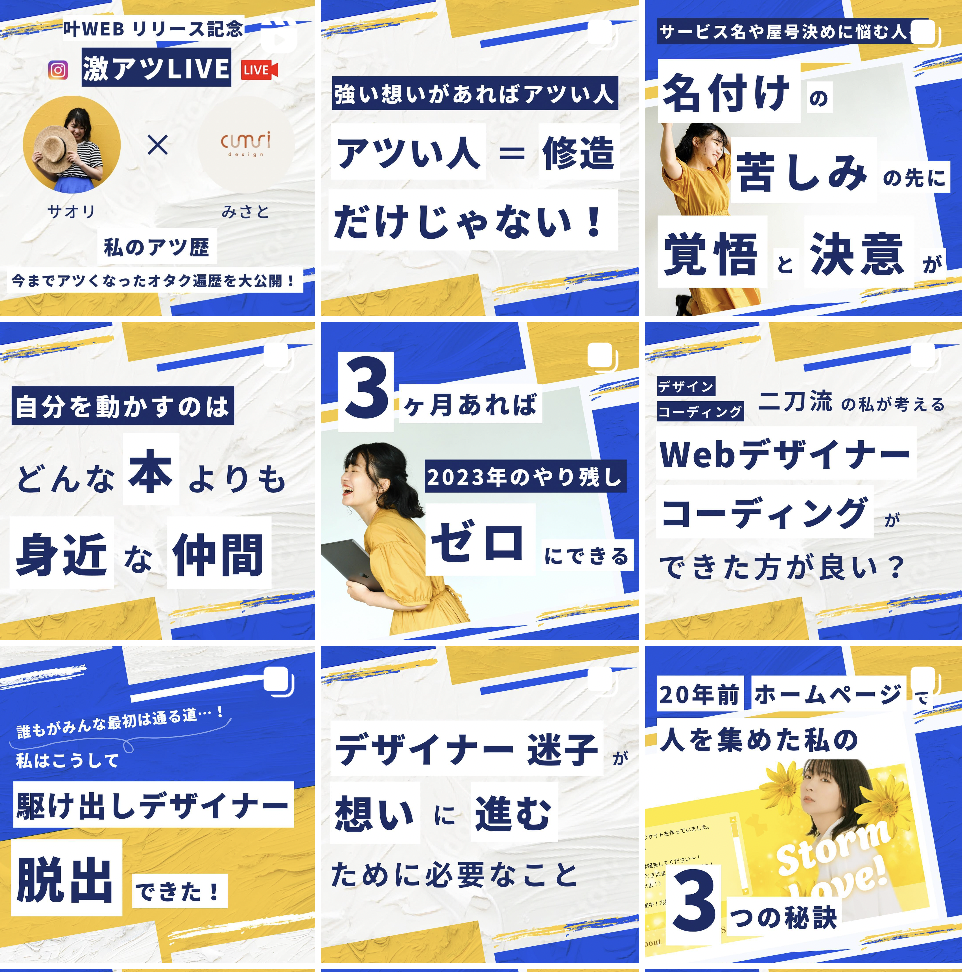

当時のInstagramに公開した時の投稿が掲載していますが、この時から変わらず黄色と青の世界観は作り上げていました。

屋号も決めていなかったため、名前にデザインつけただけの屋号でした。

その後、Instagramの世界観も、もっとアツい想いで突き進むぞ!という思いから、もうちょっとパキッとした色味に変更することにしました。

実際こんな感じの投稿を続けていました。結構Instagramにいるデザイナーさんは柔らかい色味を使うデザイナーさんが多い中で、

私はほぼほぼ原色…

と、ちょっと周りのデザイナーさんと差別化をしたり、ちょっと目立ちたいな…という思いもありながらこのデザインで1年以上投稿を続けていましたが、ホームページはなかなか手付かず。

1年くらい前もホームページをWordPressでリニューアルしようとデザインだけは作っていたものの、なんかしっくりこなかったり、やはり自分のことは後回しになってしまっていました。やはりクライアントワーク優先になってしまいますよね。(デザイナーさんあるあるなはず!)

そんな時、WEBディレクションという選択肢が目の前に現れた!

普段お仕事をしていく中で、ホームページを作っても結果が出ない…というご相談をお客様からいただくこともありました。

せっかくホームページを作ったのに、結果が出ない。せっかくプロにホームページを依頼したのに、成果が得られないのであれば、ご満足いただけなくなってしまいます。

せっかく依頼をいただくのであれば、しっかりと結果を出せるホームページを作りたい。

そう思うようになりました。そんな時、出会ったのが、WEBディレクターのこんたさんでした。

↓こんたさんのWEBサイトはこちら

こんたさんは、数多くのディレクションも手がけているWEBディレクターさん。

私自身、周囲にもっとWEBのディレクションについてスキルアップをしたいとか、もっと結果を出せるホームページを本格的に作りたいなんてデザイナー仲間に話していたら、こんたさんめっちゃおすすめ!という話を何人もの人から聞きました。

そんなこんたさんが、WEBディレクターの講座を開催すると聞いて、まだ一度もお話ししたことがないのに募集開始即日に入会を決めました。私の良いところは、ピンときたらすぐ飛び込むところだと思っています。やっぱり、この時飛び込んでよかった。

SEOに小手先のテクニックはない!読み進めてもらえるホームページにするために。

WEBサイトを作るときに、「SEOを強化して欲しい」というご要望をいただくことも多いのですが、SEOは小手先のテクニックはありません。

- ホームページのコンテンツがしっかり読まれていること

- 検索で求める情報がコンテンツや記事に書いてあって読まれていること

- 感情に訴えかけられて、思わず最後まで読んでしまう

つまり、長く滞在されるページであることが決め手になってきます。

途中で飽きられてしまうと、すぐ離脱されてしまいます。離脱されてしまうと、せっかく自分なりに良いコンテンツだとしても読み進めてもらうことができません。

つまり、離脱されるホームページ=SEOの評価も上がらないということになってしまいます。

SEOの評価を上げる小手先のテクニックはありませんが、分析するツールはあるので、作成したコンテンツでどのページが読まれているのか、検索でヒットしているのか、アクセスがあるのかなどを分析し、改善し、リライトや追加で記事を書き続けたり、そうした運用をしていくことで、少しずつ結果を出していくものなのです。

こんたさんの講座で私はその本質の部分を一通り学ぶことができました。

読み手には、伝えたいことが伝わるホームページを。

伝え手には、伝えたいことを伝えられるホームページを。

そして、お客様の結果につながるホームページを。

こんたさんの講座を受けて、私はますますWEBの道にまっすぐ進もうと思いました。

読まれるホームページにするためにやったこと

具体的にこんたさんの講座での気づきをこちらに記しておきます。私にとっては何もかもが驚きの連続でした。

事業計画を立ててみる

まずはお客様のホームページを作る前には自分の事業計画をしっかり立てることが大切。それに気付かされました。

自分の家庭の事情だったりキャパシティであったり、そこも鑑みた結果、

目標とする年収を5年後・10年後ベースで決めた上で、年商、月商、経費なども考えて細かく事業計画を立てていくと、単価だったり、受注するペースが見えてきます。

よく他のデザイナーさんから「単価はどのくらいにすれば良いですか?」と質問をいただくこともありますが、単価を決めるひとつの指標として、事業計画から逆算して出すというのも一つの方法だと思います。

結構私って、目の前のことしか見えなくなりがちなのですが、こうやって5年後・10年後ベースで目標を立ててみるとモチベーションが上がりますし、先を見据えてもっと行動しなければいけないなと思いました。これやると事業主なんだな、いや、ひとり社長なんだな、っていう自覚が出てきます。ほんと。

ヒアリング

ホームページの制作の中で、大切なことの一つはお客様とのコミュニケーションだと思います。どんなにデザインが素晴らしいホームページを作ったとしても、どんなにたくさん内容が詰まっているホームページを作ったとしても、お客様の求めるものを作れなければ、お客様の目的を果たすものを作れなければ、意味がないと思います。

あくまでもお客様のホームページであり、制作者側のエゴで作るものではありません。

こんたさんからヒアリングシートのテンプレートをいただいたのですが、とにかく項目がめちゃくちゃたくさん!書ききれない!!私が自分のホームページを作るとき、自らをお客様としてヒアリングシートを書いたのですが、とんでもない!ボリュームでした!こりゃ、制作を依頼する方もかなり頭を使う!

いや、でもほんと、ヒアリングシートのボリュームを見て思うんですけど、ホームページ制作を依頼する側の立場の場合、丸投げでは良いホームページはできないと思います。

ヒアリングシートになるべく詳しく記載いただくことや、しっかりと制作者側に意図を正直にお伝えしていただくことや、実現させたいことを正直にお話ししていただくことなどなど…。制作者側は根掘り葉掘り聞くので、お付き合いいただければと思います(笑)

実際にこんたさんが実案件でお客様にヒアリングをする様子を拝見したこともありますが、とにかくこれでもか!というくらいに色々根掘り葉掘り聞くんですけど、その中でどんな施策があるかとか、こうした方が良いとか、初回なのに本当アイデアの宝庫すぎて、聞いてるだけでワクワクしちゃうヒアリングでした。

ヒアリングっていろんな役割があると思うんですよね。

- とにかくお客様と仲良くなる。心の距離を近づける

- お客様の基本情報を知り、実際にどんな施策が良いんだろうと頭めぐらせる

- お客様の基本情報を知り、ターゲット像について頭めぐらせてどんなコンテンツにしようと頭めぐらせる

- お客様の要望を知り、予算感に合わせて、新たなご提案をする

- お客様と制作への認識を合わせる

などなど、まだいろんな役割があると思うのですが、とにかくお客様との間でWEBサイトを作る入り口になる部分になるので、めちゃめちゃ大切な部分なんですよね。

私自身、実際駆け出しの時、お客様にヒアリングシートを書いてもらって、ヒアリングシートの確認するだけみたいなヒアリングをしていたと思います。さまざまなWEB制作をする経験を通して、ヒアリングの数も積んできて慣れたかなと思う一方で、他のデザイナーさん・ディレクターさんのヒアリングの極意も知ることで、また新たな学びがあるはずです。

競合調査やリサーチ

ここもめちゃくちゃ目からウロコだらけだった内容。競合調査やリサーチってめっちゃ大事なんですよ。

冒頭の方にSEOは小手先のテクニックではないということを書きましたけど、本当にそうで。

SEOで上位に出したい!と思った時に、まずキーワードを決めていきます。

例えば、私はホームページ制作をしていますが、その中でも川崎市で頑張る人や、川崎市で活動している人をホームページ制作を通して応援したい!という思いがあるので、「川崎市 ホームページ制作」のキーワードで競合調査やリサーチをしました。

狙いたいキーワードのライバルを偵察する競合調査

じゃあ今、ホームページの検索からアクセスや集客をしたい場合、その狙いたいキーワードで、上位にきている人はどういうホームページなのか? ということを調査します。上位に来るには何か理由があるはず。その理由を上位の10サイトほど調べて傾向を読み解いていきます。

いやぁ、ほんとこれ、めっちゃ時間かかるけど、めっちゃ面白いんですよ。クセになるんです。

例えば、そのサイトの良い点・悪い点・デザイン面・UI・UX・コンテンツ内容とか項目を表に記しておきます。そして、それを踏まえた上で、自分のサイトだったら勝ち筋をどうするか?を組み立てる要素にしておきます。

自分のサイトの方向性を決めるときは、「競合とどう距離をとるか」ということを念頭に入れます。

先にインスタの話をしましたが、私がインスタの方向性を青と黄色のパキッとしたイメージにしたのも、他のデザイナーさんのインスタをとにかくめちゃくちゃ見て、他のデザイナーさんとの距離をとった方向性にしたからです。

同じようなポジションに近い人が多い場所を狙いにいくと埋もれてしまうので、競合調査をして、自分だったらどういうポジションを狙いにいくかということを定めていくのです。

Instagramの例で話しましたが、それはWEBサイトも同じ話です。「川崎市 ホームページ制作」で検索した結果、上位に出てきたホームページの傾向として、地元集客に特化したホームページは少ないと感じました。だから、私は、特に川崎の地元集客に特化したホームページ制作のサービスのページを制作することにしました。

こうやって、自分が狙っていくポジションだったりコンテンツの方向性が少しずつ見えてきました。

具体的なコンテンツ内容は、普段よく参考にしているデザイナーさんのサイトも参考に。

先程は検索結果での競合調査でしたが、次は似たサービスだったり、デザイナーとして方向性が近い人のホームページ構成であったり、コンテンツ内容を調査しました。

結局狙うべきポジションが分かったとしても、具体的に何を書いたら良いかどうかって、なかなかまだ掴めませんでした。「川崎市 ホームページ制作」のキーワードで狙いたいのであれば、そのキーワードをたくさん散りばめれば良いのか?と言われれば、そうではありません。結局はどうやったら読み進めたくなるかということが大切です。キーワードだけ散りばめまくっても、このサイトなんかくどいなぁ〜って思われて、離脱されてしまっては意味がありません。

インスタでいつも見ているデザイナーさんのように結構身近な人で、SEO集客できている人のサイトを研究して、こんなコンテンツ入れているんだ。こんな文章構成にしているんだ。など発見がたくさん。

SEOのキーワードから競合を調査したり、属性が近い同業他社のサイトをいろんな観点で調査してみるといろんな発見があります。それを見比べながら、自分だったらどうするかを考えることができるので、時間がかかったとしても、ここはしっかりやりたい部分です。

お客様が購入に至るまでの気持ちの導線から打ち手を考えるカスタマージャーニーマップ

ここまでホームページをどういう方向性で進めていこうか、ということを念頭に考えていましたが、ホームページって手段なわけで、目的ではありません。 だから目的を達成するためには、ホームページ以外にも打ち手があるはずなんです。

それをお客様が自分のことを知って、購入に至るまでその気持ちの導線を考えた上で、どういうコンテンツが必要か・どういう打ち手が必要かを考えていくんです。

こんたさんの講座の中でめちゃくちゃ面白かったのが、カスタマージャーニマップの添削会を行った時のことでした。集まったのはみんなデザイナーさんでした。

みんなホームページを作るデザイナーさんなのに、お客様とのタッチポイントだったり、それぞれの打ち手って全員違うんですよ。それがもう、本当に面白くて。

私の場合は、「川崎市 ホームページ制作」で直接ホームページ制作を依頼してもらうという狙いにしていて、その後のアップセルやクロルセルで、紙もの(名刺・チラシなど)印刷だったり、ロゴ制作であったり、ブランディング撮影だったりをご提案する流れにしているのですが、

他のデザイナーさんは、地元の繋がりからまずチラシや紙ものなどから始めて、その後ホームページをご提案するという流れにしている方もいて、同じデザイナーさんなのに、アプローチの仕方が全然違うことが本当に面白い!と感じました。

カスタマージャーニマップの良いところは、お客様の気持ちの段階によって、打ち手を考えられるところです。

サイトマップを作っていく

そして、ここまで考えた上で、サイトマップを作っていきます。

サイトマップとは、まさにWEBサイトの地図なのですが、WEBサイトの構成を具体的に決めていくことです。

どういうページが必要なのか、そしてそのコンテンツ内容の並びはどうするのかなどを決めていきます。

コンテンツ(ワイヤーフレーム)を作っていく

ここまでしてようやくワイヤーフレームを作っていきます。実際にホームページにしたときにどういう風になるのか。まだデザインをしていない、ワイヤーとして実際のページ構成を作っていきました。

内容に迷ったら、今までの競合調査やリサーチであったり、カスタマージャーニーマップ、サイトマップを繰り返し見返しながら考えて書いてを繰り返していきました。本当に産みの苦しみの上でワイヤーフレームとして形になっていく工程は感動ものでした。

ここまでできてやっとホームページの柱を作った感覚

ここまでご覧いただいたように、実際にページにするまでに、めちゃめちゃやることってあるんです。なんならデザインする前のデザインだし、ここまでって全くグラフィックとしてのデザイン要素絡んでないんですよね。

でもこんたさんの講座を受けて、ここまでの段階が本当に大切だと気づいたし、ここがホームページの柱となる部分なんですよね。私はデザインもやってきたし、なんならコーディングもやってきたし。でもここの柱を作る部分を今回強化できたことで、ご提案の幅がものすごく広がりました。お客様と最初から最後まで、ワンストップで対応できることが私の強みだと思っているので、そこをさらに強化できました。

あとはデザインやコーディングで形にしていくだけ

ここまでできれば、私の世界観でデザインを作り、コーディングで形にしていくだけです。コーディングは一気に進めました。10月に私は川崎市商工会での交流会を控えていたので、そこまでにひと通りコンテンツを充実させてチラシを作って新しいサイトのQRを載せるという目標を立てました。

目標を立てればあとはまっしぐらです。10月25日、私は一旦ホームページを仮で公開することができました。

そして、ようやくホームページ公開。ここまでこれたことに感謝。

そして、コンテンツを書き加え、12月26日(木)にようやくホームページを一般公開します。

本当に長かった。ようやくここまで来れた。

ここまで伴走してくださったこんたさん、本当にありがとうございました。今までやったことをこのブログを書きながら色々振り返ってみたら本当に本質的な学びばかりだったと思っています。上記で挙げたこと以外にもいっぱいいろんな考えをインストールできました。本当に書ききれない。ので、リライトしながらまた色々振り返っていこうと思っています。

やはり、クライアントワークを優先しがちで自分のホームページは進まないというデザイナーさんが多い中で、こんたさんが添削・伴走してくださったおかげで、奮い立たせてくださり、公開まで漕ぎ着けることができました。でもホームページのリニューアル公開ってスタート地点に立っただけなんですよね。 作ってから、コンテンツを追加したり、分析して改善して、PDCAを回していくってことが本当に大切なんです。

自分のサイトを作ることで、ここでインストールしたことを、お客様のサイトを作る時にもめちゃくちゃ活かしていけると確信したし、お客様が求める結果を出せるサイトを作り続けたい。そう誓いました。

こんたさんにピンときて飛び込んだことは本当に正解だった!そう、胸はって言い切れます。本当にありがとうございました!そしてこれからもお世話になります!

そんなWEBディレクションの本質が知れるCONTENTS DBについて

そんなこんたさんが運営するCONTENTS DBはいろんなプランがあります。私は添削を受けるメンバーとして、今年の春から参加させていただいています。添削プランは月に2回添削会があり、そこでWEBサイトを制作する上で悩んでいることを相談しながら進めていきます。

そして、月に1回講座があり、そこではこのブログの上記にも挙げた、事業計画であったり、リサーチであったり、カスタマージャーニマップをはじめ、他にもWEBディレクションに関する本質部分や、知見をめちゃくちゃ詳しく講座されています!毎回目からウロコでしかない!!!

講座だけのプランだったり、他にもライトに参加できるプランがあるそうなので、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね!